配信ミスゼロの世界へ。AI活用によるマーケティング自動化

デジタルマーケティングの配信現場で起きる「あの瞬間」の恐怖について、enableX社の倉本 岳執行役員にお話を伺った。同社は、FigmaからAdobe Campaignへのコンテンツ配信(メルマガや、LINE、アプリのプッシュ通知等)のテストをAIで自動化する革新的なソリューションを開発している。

配信ミスが起きる「あの瞬間」

——まず、このプロジェクトを始めたきっかけを教えてください。

倉本氏:実は以前、支援先の企業でマーケティング担当の方が大きな配信ミスをしてしまった場面に遭遇したことがあります。デザイナーが丹精込めて作ったメールデザインが、実際に配信されると文字が重なってしまっていて……。その方が気づいた時にはもう5,000人以上に届いてしまっていました。ミスに気づいた瞬間の担当者の方の表情は、今でも鮮明に覚えています。

その経験から、「なぜこんなことが起きるのか」を徹底的に分析しました。結果、見えてきたのは3つの根本的な課題でした。

——その3つの課題とは?

倉本氏:第一に、作業の属人化です。Figmaのデザインを配信システムに反映させるためにhtml化をする作業や、そもそもFigmaにテキストや画像を入れ込む段階でミスが生じることもあります。

第二に、デバイスの多様化です。iPhoneとAndroid、Gmail、Outlook、Yahoo!メールなど、組み合わせは無限大です。事前の配信テストで全てを正しくチェックするなんて、もはや人力では不可能です。

第三に、スピードの問題。マーケティングは生き物です。競合が新サービスを発表したら、翌日には対抗施策を打ちたい。でも配信テストに数営業日、企業によっては数週間かかっていては、もう手遅れです。

AIが変える3つのアプローチ

——これらの課題をAIでどう解決するのでしょうか?

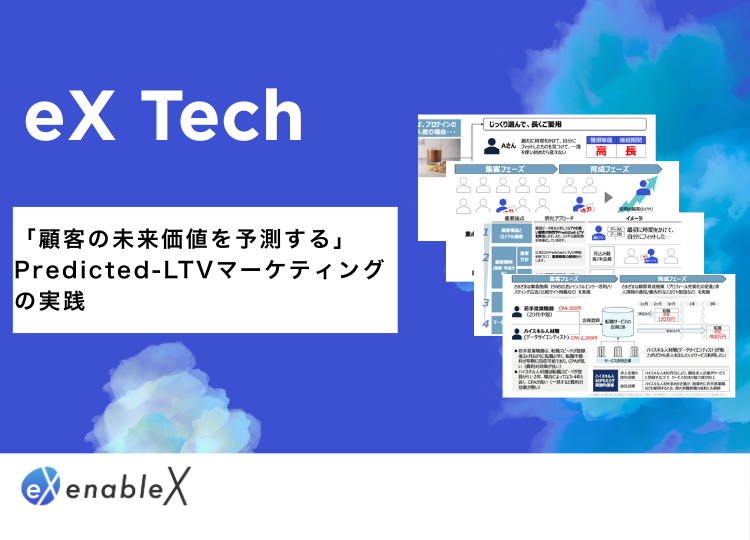

倉本氏:私たちのPoCでは、3つのアプローチを組み合わせています。それぞれに異なる役割があって、協調動作しています。

——具体的に教えていただけますか?

倉本氏:はい。まず「構造化アプローチ」です。これは、Figmaのデザインに「意味」を持たせる方法です。

例えば、レイヤー名(Figmaの機能のひとつ)を「btn_購入する_赤」のように命名規則に従って設定します。するとAIは「これは購入ボタンで、赤色であるべき」と理解できるようになるんです。

——なるほど。他のアプローチは?

倉本氏:2つ目は「メタデータアプローチ」です。例えば、メルマガの内容で、アコーディオンのエリアを入れたいとします。

メタデータアプローチでは、Figmaのデザインデータに、このエリアはアコーディオンであるというような、目には見えない「メタデータ」として配信条件を埋め込み、それをAIが抽出・解釈する手法を検証していきます。

いわゆる「アノテーション駆動開発」を取り入れることで、Figma上に書き込んだ動的挙動の指示をそのままAIエージェントが読み取れるようにするのです。

人間の目を超える視覚的検証

——3つ目のアプローチについても教えてください。

倉本氏:「視覚的アプローチ」は、最も直感的でありながら技術的に最も高度な方法です。

従来のピクセル単位(画像データの最小単位)の比較では、実用的じゃなかったんです。なぜなら、メルマガやラインの配信は、ユーザーのデバイスによって画面サイズ等が異なるため、実際に配信内容のサイズが、figmaで指定したピクセルと異って見えることもしばしばです。同様にテキストなどの行数もデバイスによって異なってきます。

しかし、最新のAI技術では「知覚的比較」ができるようになりました。

——知覚的比較とは?

倉本氏:人間が「このデザインは崩れている」と感じるレベルの差異だけを検出する技術です。

例えば、ボタンとテキストの間隔が想定していたものと1ピクセルずれていても、配信されたユーザーの目にはミスだと感じるほどの違和感はないのですが、10ピクセルほどずれていたら明らかにミスだとわかります。AIはこの違いを理解して、本当に修正が必要な問題だけを報告します。

Figmaを「唯一の真実」にする

——実装する上でのポイントは?

倉本氏:Figmaを「信頼できる唯一の情報源」として位置づけることです。

従来の運用方法では、デザインはFigma、テキストはWord、配信条件はExcelなど、情報が散在していました。転記ミスも起きやすいし、最新版がどれか分からなくなります。

新しいワークフローでは、すべての情報をFigmaに集約します。デザインだけでなく、コピーライティングも、配信セグメントも、パーソナライズ条件も、すべてFigma上で管理することができるのです。

MCPが開く新たな可能性

——最近注目されているMCP連携についても教えてください。

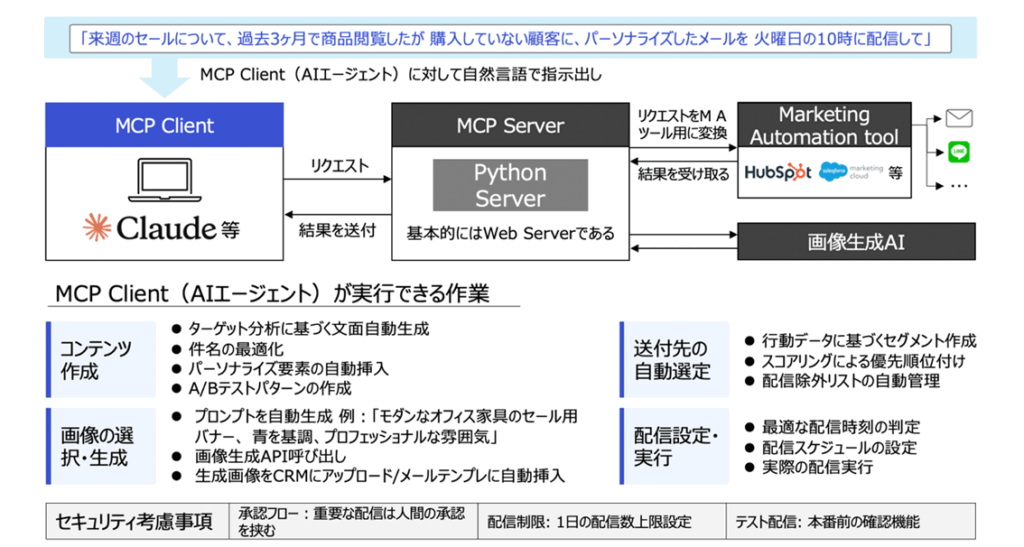

倉本氏:MCP(Model Context Protocol)は、本当にゲームチェンジャーです。AIエージェントがHubSpotやSalesforce、Marketing Cloudなどと直接連携できるようになりました。

例えば、「来週のセールについて、過去3か月で商品閲覧したが購入していない顧客に、パーソナライズしたメールを火曜日の10時に配信して」と自然言語で指示するだけで、究極的にはAIがすべて実行してくれます。

——具体的にはどんなことができるのでしょうか?

倉本氏:いずれは、AIでコンテンツ作成から配信実行まで、すべて自動化できるようになると考えています。

ターゲット分析に基づいた文面の自動生成、件名の最適化、パーソナライズ要素の挿入。さらに、プロンプトを自動生成してバナー画像を作成し、CRMにアップロードしてメールテンプレートに組み込むこともできます。

配信設定も、行動データに基づくセグメント作成から、最適な配信時刻の判定、実際の配信実行まで、すべてAIが代行するようになるでしょう。

段階的導入の重要性

——すぐに全部自動化できるのですか?

倉本氏:いえ、それは危険です。今回のように、FigmaからAdobe Campaignへのコンテンツ入稿・配信におけるワークフローを整理・可視化し、AIエージェントを用いて効率化・自動化することを推進していくためには、段階的な導入が成功の鍵となります。

まずはPoCとして、過去の配信内容のテストの自動化に取り組み、どのようなFigmaの形式/仕様であればテストの自動化が実現できるのかを検証することが重要です。

——課題はありますか?

倉本氏:もちろんあります。最大のリスクは、AIの認識精度が期待に達しない場合です。だからこそ、AIモデルのパラメータ調整や、必要に応じた代替AIサービスの検討など、柔軟な対応が必要です。

また、ルールが複雑になりすぎてデザイナーやエンジニア、ビジネス担当の負担が増えるリスクもあります。作業支援プラグインの導入や、定期的な運用ルールの見直しが欠かせません。

実装現場からの具体的なアドバイス

——実際に導入を検討している企業へのアドバイスはありますか?

倉本氏:はい、いくつか重要なポイントがあります。まず、経営層の理解と支援が不可欠です。これは単なるツール導入ではなく、業務プロセスそのものの変革です。

実は先日、ある大手メーカーさんから相談を受けました。「AIを入れればすぐに効果が出るんですよね?」と。でも、そうではありません。AIは魔法ではないですからね。適切な準備と、組織全体での取り組みが必要です。

——具体的にはどんな準備が必要でしょうか?

倉本氏:まず、現状のワークフローを可視化することです。誰が、何を、どのタイミングで行っているか。意外と整理されていないんですよ、これが。

次に、デザインガイドラインの整備です。Figmaの命名規則一つとっても、チーム内で統一されていないケースが多い。「ボタン」なのか「btn」なのか「Button」なのか。こういう基本的なところから始める必要があります。

そして、小さく始めることです。いきなり全配信を自動化しようとすると必ず失敗します。まずは月1回の定期メールから始めて、徐々に範囲を広げていく。成功体験を積み重ねることが大切です。

今後の展開と可能性

——今後の展開について教えてください。

倉本氏:実は、配信テストの自動化は第一歩に過ぎません。将来的には、AIが過去の配信データを分析して、「このセグメントには火曜日の14時が最適」「この件名だとクリック率が20%上がる」といった提案までできるようになります。

さらに、お客様の反応をリアルタイムで分析して、配信内容を動的に最適化することも可能になるでしょう。例えば、開封率が低い場合は自動的に件名を変更して再配信する、といった具合です。

——AIに仕事を奪われる心配はないのでしょうか?

倉本氏:よく聞かれる質問ですが、私は全く心配していません。むしろ、マーケターの仕事はより創造的で価値の高いものになります。

ルーチンワークから解放されることで、戦略立案やクリエイティブ開発に集中できる。顧客インサイトの発見や、新しいコミュニケーション手法の開発。これらは人間にしかできない仕事です。

AIは優秀なアシスタントであって、決して人間の代替ではありません。人間の創造性とAIの処理能力を組み合わせることで、これまでにない価値を生み出せるのです。

マーケティングの未来へ

——最後に、読者へのメッセージをお願いします。

倉本氏:デジタルマーケティングの世界は日々進化しています。5年前には想像もできなかったことが、今では当たり前になっている。この流れは加速する一方です。 大切なのは、変化を恐れず、むしろチャンスと捉えること。私たちenableXは、その変化の最前線で、お客様と一緒に未来を作っていきたいと考えています。