データ分析の民主化。Snowflake Cortexで始めるAIエージェント活用の最前線

データ分析業務の属人化と非効率性に悩む企業は多い。限られたエンジニアに依頼が集中し、事業部門の意思決定が遅れる——。enableXの倉本岳執行役員が、この根本的な課題をAIエージェントで解決するビジョンと、その実現への道筋について語った。

データ分析の現場が抱える構造的課題

——現在のデータ分析業務にはどのような課題があるのでしょうか?

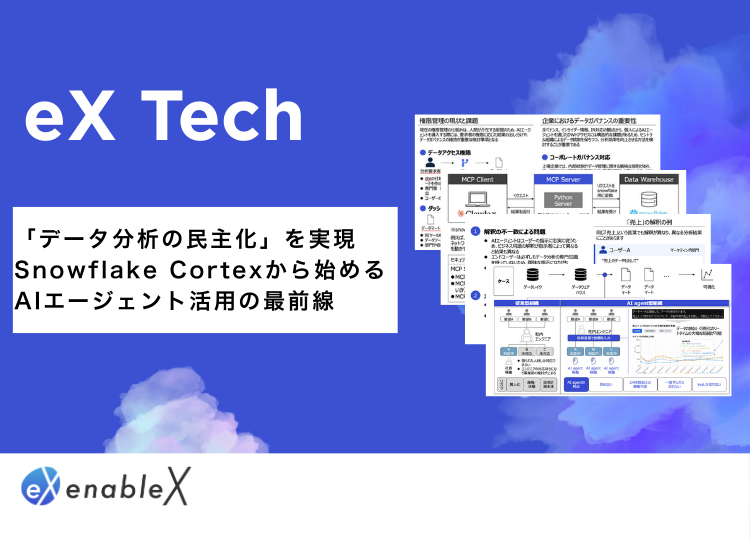

倉本氏:多くの企業で、データ分析業務は限られた人材に依存しています。社内エンジニアへの依頼が殺到し、対応待ちが発生。その間、事業部門の検討が止まってしまう。これが日常茶飯事で起こっています。

さらに深刻なのは、人材リスクです。スペシャリストが離職や休職すると、業務が回らなくなる。採用計画が未達の場合も同様です。データドリブン経営が叫ばれる中、この構造的な問題は企業の競争力を大きく削いでいます。

——AIエージェントがその解決策になるということですね。

倉本氏:はい。AIエージェントには人間にない強みがあります。辞めない、24時間365日稼働可能、一度学んだら忘れない、そして「Yesしか言わない」。これは冗談のようですが、実は重要なポイントです。

私たちが目指すのは、自然言語でAIエージェントに指示を出すだけで、データの抽出・可視化ができる環境です。例えば「売上トップ5のカテゴリの今後1年間の予測」と入力すれば、瞬時に結果が得られます。リードタイムの大幅な短縮が可能になるのです。

権限管理とガバナンスという壁

——理想的に聞こえますが、実装には課題もありそうです。

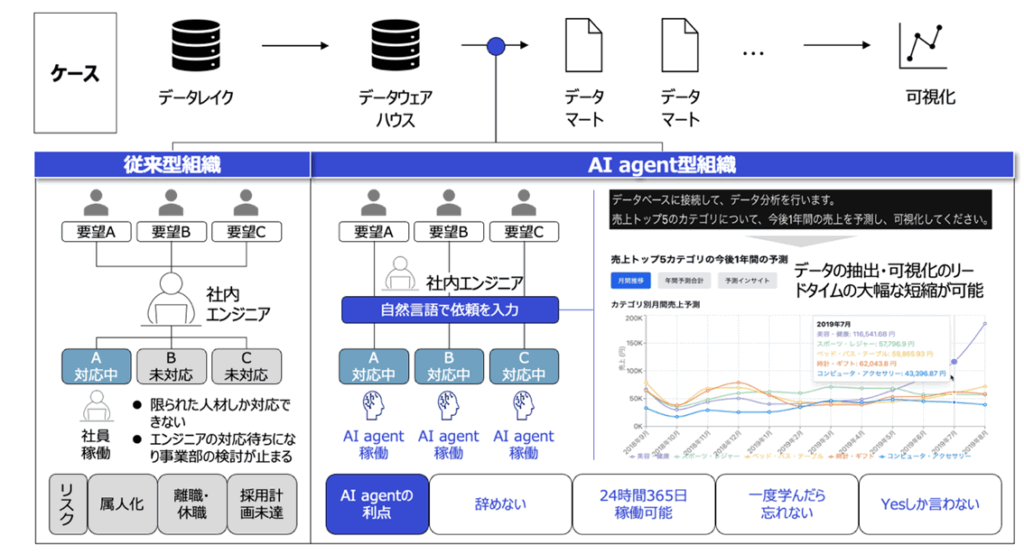

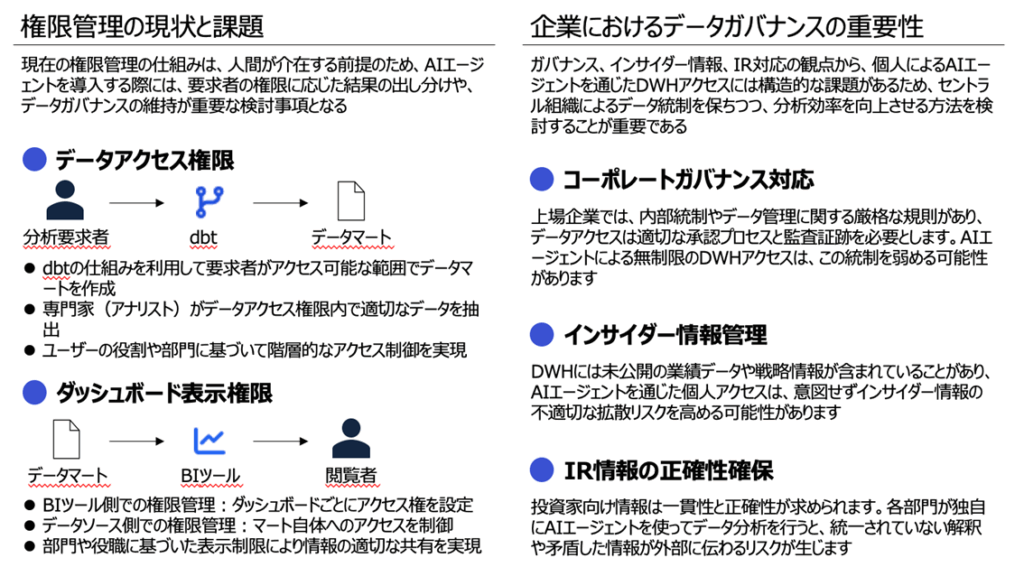

倉本氏:その通りです。最大の課題は権限管理とデータガバナンスです。現在の権限管理システムは、人間が介在する前提で設計されています。AIエージェントを導入する際、要求者の権限に応じた結果の出し分けや、データガバナンスの維持が重要な検討事項となります。

特に上場企業では、コーポレートガバナンス、インサイダー情報管理、IR情報の正確性確保という観点から、個人によるAIエージェントを通じたデータウェアハウスアクセスには構造的な課題があります。

——具体的にはどのような課題でしょうか?

倉本氏:例えば、dbt(データビルドツール)の仕組みを利用する場合、要求者がアクセス可能な範囲でデータマートを作成する必要があります。また、BIツール側とデータソース側、両方での権限管理が必要です。

さらに、AIエージェントが全データにアクセスできる場合、個々のユーザー権限との矛盾が生じます。かといって制限しすぎると、AIの価値が失われる。このジレンマをどう解決するかが鍵です。

段階的アプローチ:GA4から始める理由

——どのようにこの課題を乗り越えていくのでしょうか?

倉本氏:私たちは段階的なアプローチを提案しています。まずはGA4(Google Analytics 4)のデータから始めます。

GA4を選んだ理由は3つあります。第一に、ドメイン性の低さ。世界中で使われている標準的なツールなので、特殊な専門知識の必要性が比較的低い。第二に、手法の難易度の低さ。基本的に集計作業が中心で、高度な統計や機械学習モデルを必須としません。第三に、活用目的が明確であること。マーケティング施策の効果測定など、目的がシンプルで明確です。

——セントラル組織から導入するということですね。

倉本氏:はい。いきなり全社展開するのではなく、セントラル分析組織から段階的に導入することにより、ガバナンスを維持しつつ効率化を図ることができます。

重要なのは、各ユーザーがアクセスできるデータ範囲内での分析を徹底することです。これがAIエージェント活用の前提となります。

用語定義の統一という見落としがちな課題

——他にも注意すべき点はありますか?

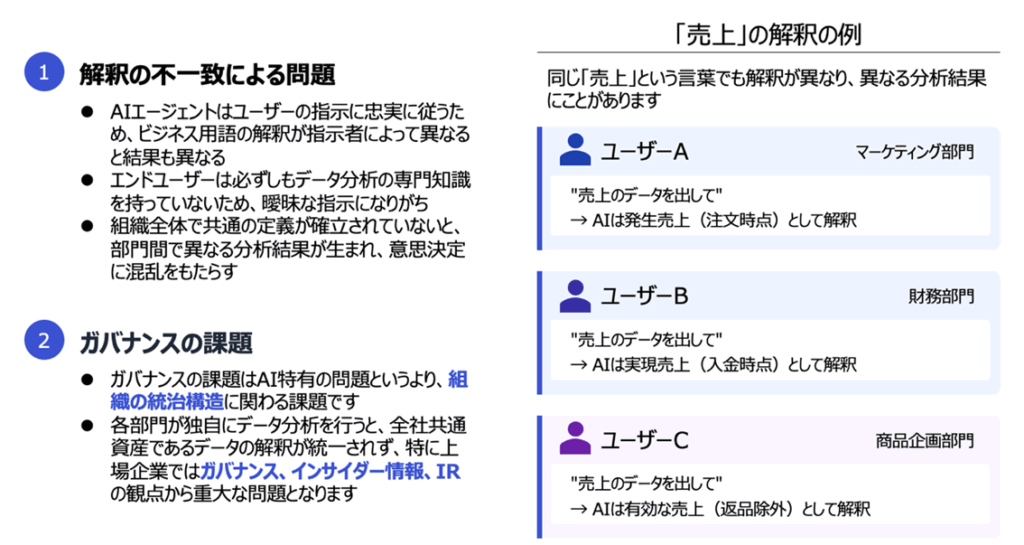

倉本氏:実は、AIによる用語解釈の違いという大きな課題があります。同じ「売上」という言葉でも、マーケティング部門は「発生売上(注文時点)」、財務部門は「実現売上(入金時点)」、商品企画部門は「有効な売上(返品除外)」として解釈することがあります。

AIエージェントはユーザーの指示に忠実に従うため、こうした解釈の違いがそのまま分析結果の違いになってしまう。組織全体で共通の定義が確立されていないと、部門間で異なる分析結果が生まれ、意思決定に混乱をもたらします。

——ガバナンスの本質的な課題ですね。

倉本氏:その通りです。これはAI特有の問題というより、組織の統治構造に関わる課題です。だからこそ、技術導入と同時に、データガバナンスの整備が不可欠なのです。

実装への具体的なロードマップ

——具体的な導入プロセスを教えてください。

倉本氏:私たちの提案は、大きく2つのフェーズに分かれます。

第一フェーズは「AI活用プランニング」と「GA4を用いたデモ環境構築」です。まず現状のデータ環境を調査し、AIエージェント連携シナリオを検討。その上で、GA4データを使った具体的なPoC(概念実証)を実施します。

——PoCではどのような検証を行うのですか?

倉本氏:例えば、「カテゴリ別売・月別・前年同期比」のような分析を、AIエージェントがどれだけ正確に、効率的に実行できるかを検証します。BigQuery連携が可能な場合は接続設定を行い、不可能な場合はGA4からデータをダウンロードしてクレンジングを実施します。

重要なのは、過去のGA4レポートや典型的な分析タスクをAIエージェントが再現できるようにプロンプトエンジニアリングと、GA4何のイベント設計等の見直しを並行して行うことです。学習とチューニングを重ね、実用レベルまで精度を高めていきます。

Snowflake Cortexという現実的な選択肢

——技術的なアプローチについて教えてください。

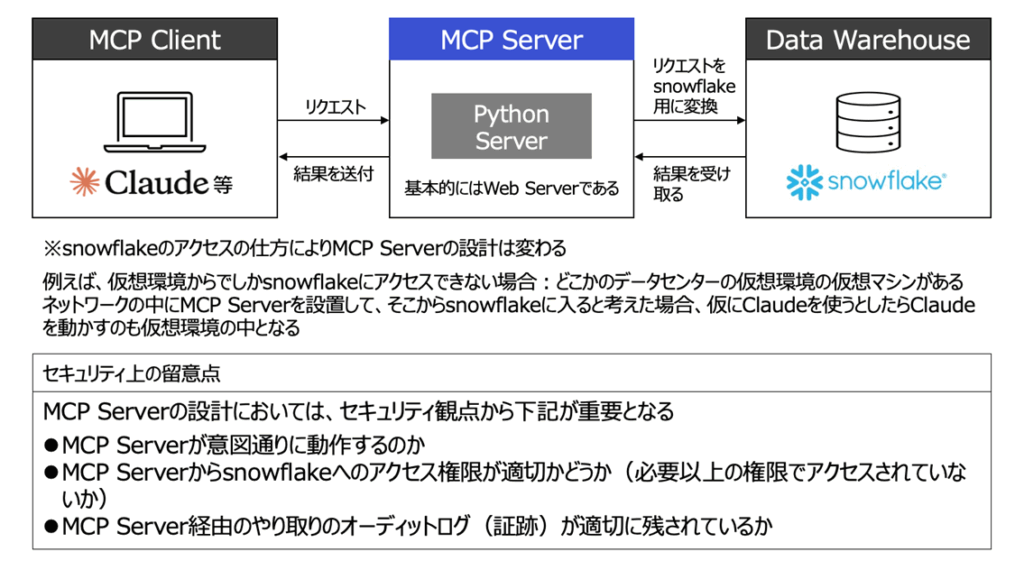

倉本氏:実は、多くの企業ではMCP(Model Context Protocol)を使う前に、Snowflake Cortexから始めることが多いです。

Snowflake CortexはSnowflakeが提供するAI機能で、データが既にSnowflake上にある企業にとっては、より現実的な選択肢となります。セキュリティやガバナンスの観点でも、既存のSnowflake環境内で完結するため、導入のハードルが低いのです。

——MCPとの違いは何でしょうか?

倉本氏:MCPは汎用的なプロトコルで、様々なAIエージェントとデータベースを接続できますが、新たにMCP Serverを構築する必要があります。重ねて、まだ比較的新しい概念のため、セキュリティの面から構築に慎重になる企業が多いです。

一方、Snowflake Cortexは既にSnowflake環境に統合されているため、追加のインフラ構築が不要です。

特に、Snowflakeを中心としたデータ基盤を持つ企業では、まずCortexでAI活用の価値を実証し、その後必要に応じてMCPなどより高度な仕組みに移行するというアプローチが現実的です。

データ分析ワークフローの革新へ

——最終的に目指す姿を教えてください。

倉本氏:私たちが目指すのは、データ分析ワークフローの革新、開発プロセスの自動化、そしてビジネス知見の脱属人化です。

例えば、社内エンジニアが「雨の日に売上が伸びる商品カテゴリとその要因を特定したい」というテーマを投げかけると、AIエージェントが必要なテーブルを特定し、ジョインキーを設定し、前処理を行い、SQLを自動生成する。さらに可視化まで行うようになります。

——人間の役割はどう変わるのでしょうか?

倉本氏:人間はより創造的で価値の高い仕事に集中できるようになります。データの収集や加工といった作業から解放され、インサイトの発見や戦略立案に時間を使える。

重要なのは、AIエージェントは人間の代替ではなく、優秀なアシスタントだということです。AIと人の体制を組むことで、データクレンジングや構造式モデリングの速度と精度が飛躍的に向上します。

——最後に、読者へのメッセージをお願いします。

倉本氏:データドリブン経営は、もはや選択肢ではなく必須条件です。しかし、現実には多くの企業がデータ分析の属人化と非効率性に苦しんでいます。

Snowflake Cortexのような既存インフラを活用した現実的なアプローチから始め、徐々に高度な仕組みへと発展させていく。このような実践的な方法で、データ分析の民主化を実現できると信じています。