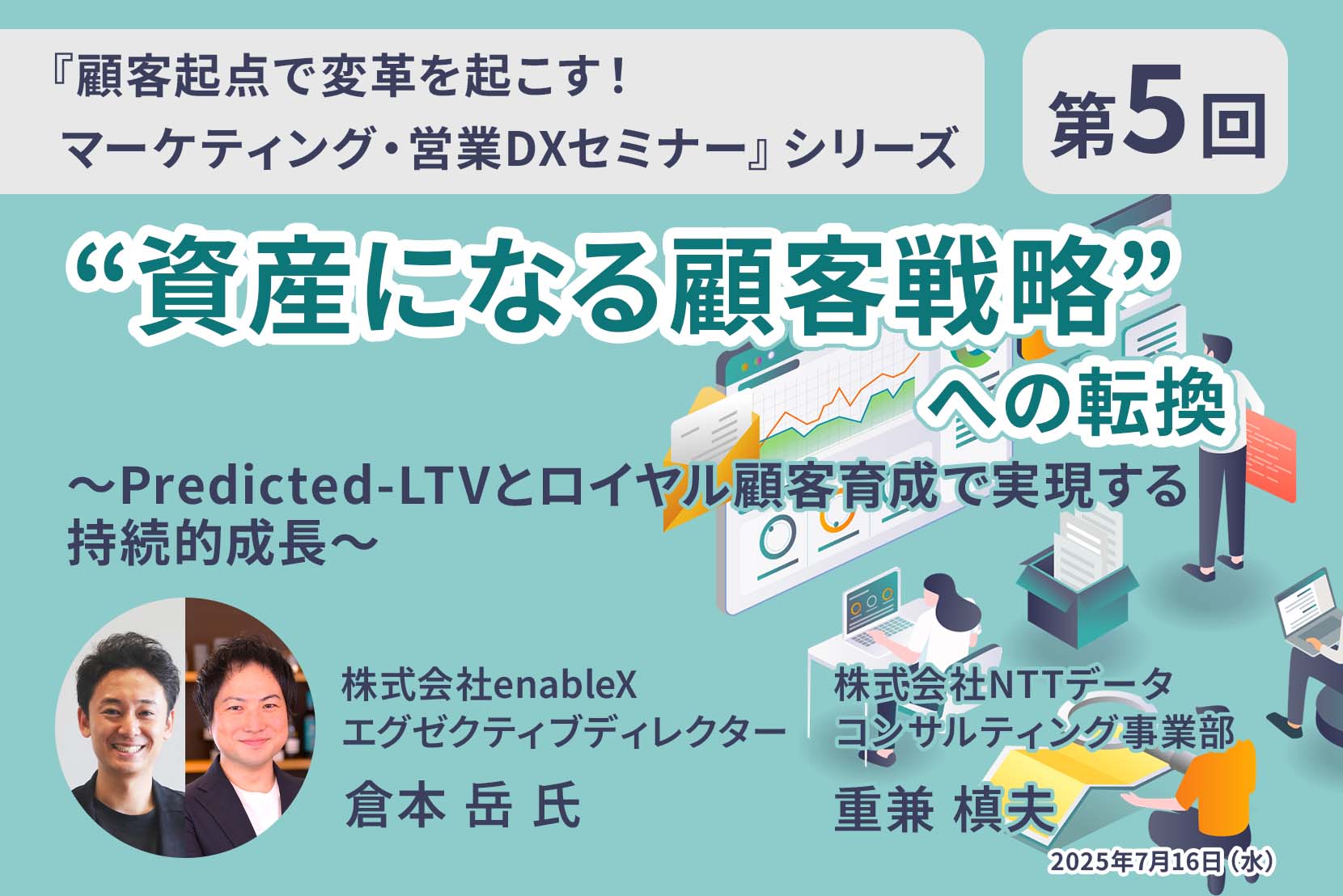

AI社会実装の最前線へ/テクノロジーチーム統括 小村氏インタビュー

アクセンチュアでのコンサルキャリアから始まり、デロイトトーマツ・野村総合研究所でのAIチーム立上げやAI企業での事業責任者を経て、enableXへ。10年以上にわたりAIの社会実装に取り組んできた、enableXでテクノロジーチームを統括する小村氏が語る、AI時代の事業開発における本質的な課題と、2030年を見据えた野心的なビジョンとは。

コンサル、SIerからAIの世界へ。専門性と独自性の確立を求めた10年

―まず、小村さんのこれまでのキャリアについて教えてください。

2012年に新卒でアクセンチュアに入社し、全社のサプライチェーンやERP、SRM、CRM、BPRなどのプロジェクトを担当していました。その後、いくつかのコンサルティングファームを経験しましたが、特徴的だったのは、数千人から数人程度の規模の異なる環境をそれぞれ経験できたことです。

規模が大きいほど縦割りや横割り等の社内政治が明確にわかれ、フラットでなくなってしまう。これまでのキャリアから、私は小規模なファームのほうが、責任感や当事者意識の観点でも性に合っていました。スモールなチームで大きな裁量をもてることともに、お客様側も当事者として関わってくれる傾向が高く、定量、定性的な目標にコミットできたからです。自然言語や音声、画像、LLMといったAI分野にも介入していきつつも、より自分自身の専門性と独自性を発揮しながら、成果を出すことに集中したいと思いenableXでの活動に至ります。

―2020年頃にAIへ本格的にシフトされたとのことですが、そのきっかけは何だったのでしょうか。

実は、AIとの出会い自体は2016〜2017年頃にさかのぼります。当時からエンタープライズ企業で社内外データの利活用ニーズが高まっていて、自然言語のプロジェクトに携わる機会がありました。当時はナレッジサーチエンジンとか意味ベクトル、オントロジーといった言葉が注目されていた時期です。ただ、コンサルティングで価値提供を続ける中で、違和感を持つようになりました。コンサルタントはあくまでもコンサル視点で物事を進めるだけであり、RFPや技術選定等のフェーズは選択肢だけ用意して、お客様に判断を委ねます。これは一種の誘導であり視野狭窄でもある、自分達自身で価値を提供しているのかと疑問を持つようになりました。そこから自ら実践できるようにAIエンジニアリングやDeepTechの研究領域、アカデミック視点を得る活動も並行で進めました。

仕事をしつつ、キャリアの3〜4年目段階で米国MBA取得に動き、国内外の立場も専門性も異なるワーカーが仕事の余暇を用い、本気で共同の課題を取り組む姿勢を見ることができました。アカデミック視点を身につけられることより、グローバルな同志達の知的好奇心から発揮される行動力にポテンシャルを感じ、そこに本質的な示唆を受けました。

2017年頃からはAIエンジニアリングを身につけるため、コーディングや論文研究等は趣味がてら、おこなっていたため、Transformer技術が発表・適用された2018年のGoogleのBERT段階で技術を捉えていた状況もあり、2021年に自然言語革命と呼べるブームが起こった段階では、技術的には必然と思える感度を持っていました。そのため、Chat GPT登場時は身近さを与えるUIや技術の提供方法も含め、世の中に高速で浸透した事業的な理由にフォーカスし、潮流を冷静に捉える土台は整っていたと思います。

―そこから、具体的にどのようなキャリアの選択をされたのですか。

AIにもっと深く関わりつつ、新規事業も組成したいと思うようになりました。そんな思いでシンクタンク機能を持つAI/SIerにて、官民公向けの案件開拓やデリバリー、ニューロサイエンス系の新規事業開拓に取り組みました。

ただ、ここでわかったのは、大きな組織ならではの制約の多さでした。やりたいことをやるにも、いろんな調整が必要で、自由に動きにくい、顧客や新規事業を開拓するにも事前の導通確認等、社内制約もありながら、自ら率先して人や事業を巻き込んでいく力にも課題があり試行錯誤が続きました。「もっと事業当事者前提でスピード感を持って動きたい」という思いが強くなり、ここで初めて、キャリア上、安全な置きに行く決断でなく、飛ぶ決断をし、AI企業の事業開発とコンサルティングの立上げ、事業責任者として活動し始めました。

ここでようやく、AIの社会実装に本格的に入り込め、自然言語処理やLLMの開発、「0->1段階」での大規模言語モデルやファインチューニングモデル開発など、現場の最前線で様々な企業や団体と連携しつつ、AI技術の社会実装に向きあえました。

振り返ると、コンサルティングファームで感じた視野狭窄への違和感から始まり、AIを中心とした先進技術への関心、そして実際に手を動かして社会実装に取り組む環境へ。ようやく専門性と呼べるものを確立できたのが、この時期だったと思います。

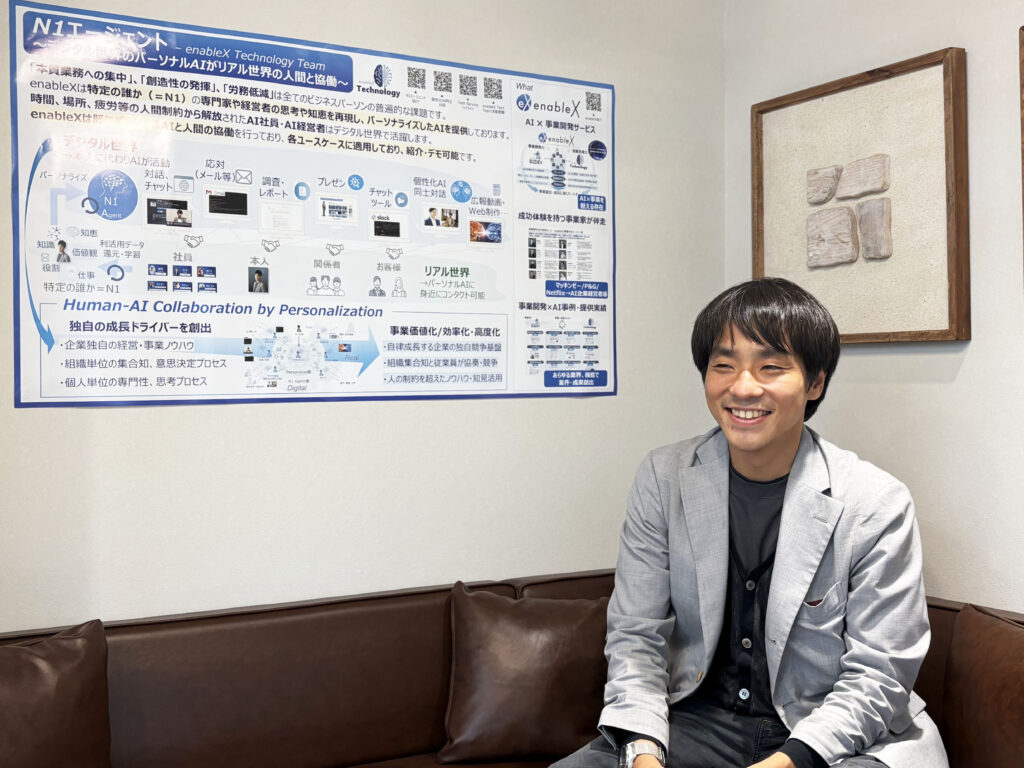

AI活用の本質的な課題─ビジネス・エンジニア・研究者の「三者間で生じるキャズム」

―小村さんから見た、現代のAI活用における最大の課題は何でしょうか。

私は、AI活用を「ビジネス」「エンジニアリング」「研究開発」という三つの視点で見てきました。そして、この三者間でそれぞれ生じているボトルネックがあり、非常に大きな課題だと感じています。

ビジネス側は、使えるもの、使いやすいもの、効果を出すことに視点が偏り、技術理解や適用する際の判断要素にバイアスがかかってしまいがちです。

一方、エンジニアは作りたいものを作ることに目的が向かってしまいがちで、事業目線からは重要でないことに時間を使ってしまい、使いやすさやユーザーニーズを厳かにする傾向があります。また、研究開発側は、「研究としてはこうあるべき」ということに引っ張られてしまいがちで、社会実装には程遠いところにこだわりを持ってしまう傾向があります。

本来であれば、事業側の人もエンジニアリング・研究側に寄っていくべきですし、エンジニア・研究の方々も事業側に寄っていくべきです。しかし、それぞれが分断されたコミュニティの中で話をしてしまい、意思疎通が図れていない。この状態では、社内でも社外でもプロジェクトを進める際に、ゴールが違ってしまうので、うまく進まない傾向があります。

―その課題は、知識面の問題なのでしょうか、それともスタンスの問題なのでしょうか。

根本的には、知らない領域に対して、深く入りこむスタンスや意義形成の問題だと思います。そこを埋めれば、うまく回るサイクルを作り出せるのに勿体無いという印象がありました。生成AI時代は、より一層「習うより慣れろ」の世界でもあるため、第三者や資料ベースで指針を決め、それに乗ることでうまくいくような時代は終わったと思います。

―どのように人はAIに関与していくべきか。

AI判断プロセスに人間が関与し、結果を確認・修正したり、AIに正解例を教えたりする仕組みが前提になります。HITL(ヒューマン・イン・ザ・ループ)という言葉で呼ばれますが、多くの人は、出てきた結果を評価するところまではやります。でも、ロジックがどうなっているかを理解せず、表面的に「良いね」、「悪いね」のようなフィードバックで終わってしまい、具体的にどう改善するにアプローチできていないことが多い。

生成AIは基本的には推論モデルであり、候補から上位いくつかを選定し、その中から特に当てはまる候補を選んで次の文字やテキストを出力しているわけですが、これらのメカニズムを深く理解していれば、データやパラメータ設定等、どんなフィードバックを与えれば、どう機能するかは、感覚的な理解が深まるはずです。

また、AIを業務を使えるようになることだけを目的にせず、「何を学習させるか」「どのように学習させるか」も人間の責任なんです。受験勉強と一緒で、勉強していないもので点が取れるわけがない。何を学習しているかわからないのに改善されるわけがない。そこまで踏み込んで考えずに、その手前で終わってしまうケースが多いんです。利便性や身近に実践可能とする設計はもちろん重要ですが、人間側がAIに寄り添うような視点を持ち実践することが、人間とAIの協働で付加価値を出すことに繋がると考えます。

―なるほど。一方で、エンジニアや研究側にも課題があると。

そうですね。逆に、事業やお客様に寄り添っていないケースも多く見ます。POC(概念実証)で終わってしまうプロジェクトが常態化していますよね。その理由は、作ることが目的化し、それだけで精一杯になり、評価・改善にコミットせずに終わらせてしまうような、表面的な進め方が多いと感じます。お客様の要望をエンジニアリングや研究者目線で解釈し、プロトタイプを作りました、少し試行検証して終わりというようなプロジェクトが多いと感じます。本来であれば、お客様のニーズに対して、深く没入し、試行検証を繰り返し、失敗も繰り返しながら、サイクルを高スピードで回し課題を潰していくことが本来の進め方です。

AIとITの違いを理解した、組織的アプローチが鍵

―AI活用がうまくいかない背景には、組織的な課題もありそうですね。

おっしゃる通りです。多くの企業で、AI予算もIT予算も全く同じフレームで投じようとしている。でも、そもそも技術の根幹にある仕組みが違うんです。

ITは「言われたことが確実にできる仕組み」であり、基本的にバグが発生しなければ100%の精度を追求できるものです。一方、AIは推論ベースで動くもので、100%正しい回答が返ってくるわけではありません。でも、ITでの成功体験が強く根付いている状態だと、AIにも同じ期待を持ってしまう傾向があります。

だからこそ、AIプロジェクトでは異なる目的を与える必要もあります。例えば「実践環境を通じて社内のAI人材を掘り起こす」「AIネイティブの前提で組織づくりをする」という目的感も非常に有効です。

実際、支援したお客様の中には、提供したアセットを使って、自分たちでAIを組んで社外向けに使ってもらったようなケースもあります。本質的には、AIは内製化が進めやすいものです。すぐに試行検証ができるので、プロジェクトの目的を柔軟に設定することで、より大きな成果が得られると考えています。

enableXで実現する3つの挑戦──AI/DX Service、デDeepTech Hub、Neuron AI Labo

―enableXで、小村さんはどのようなことを実現していきたいとお考えですか。

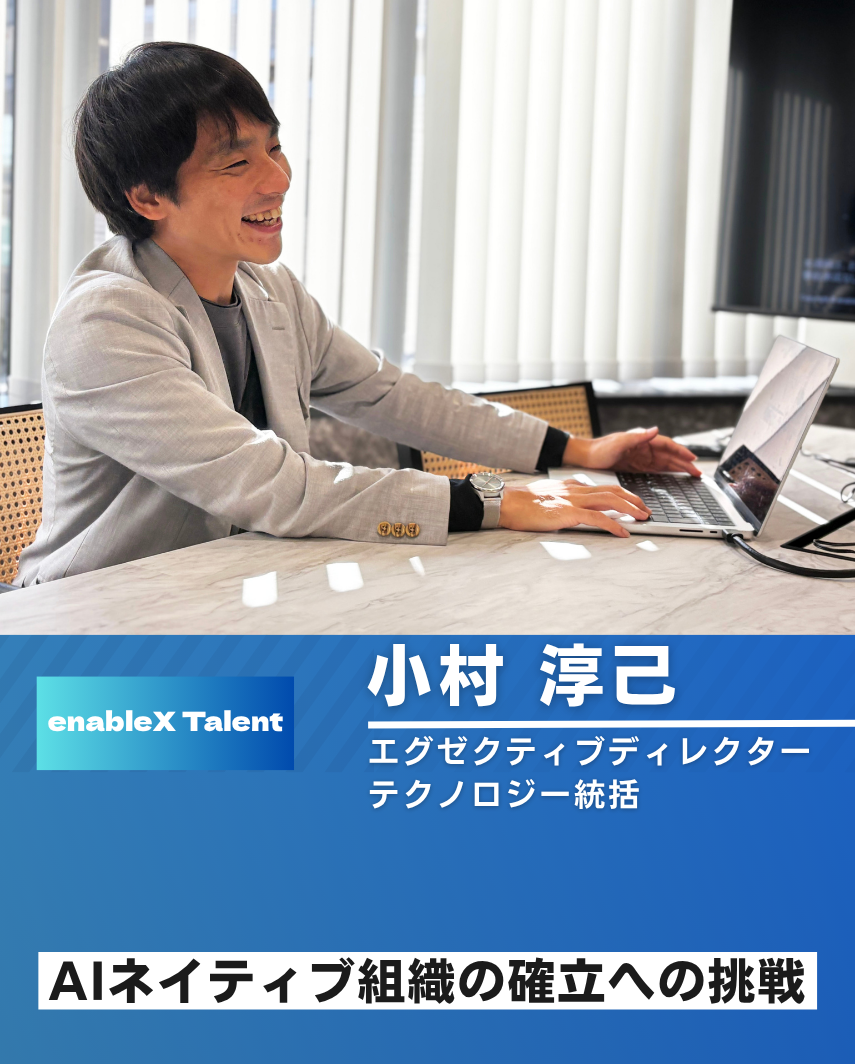

大きく3つの活動を展開していきたいと考えています。これは私のAIが紹介する動画もありますので、以下を参照いただくことで確認も可能です。

enableX Technology活動紹介動画

1つ目は、AI/DXサービスです。

これまで培ってきた経験やノウハウを活用しつつ、パーソナライゼーションやデジタルクローン技術、感情分析、さらにはマルチモーダルAIに踏み込んだサービスを提供していきます。enableXには、事業の当事者としてマネタイズやサービス提供を密に主導してきたメンバーが揃っています。マーケティング、営業、データ活用のエキスパートがいる環境で、相乗効果を生み出していけると確信しています。

2つ目は、ディープテックハブの構築です。

日本の企業が開発している技術やデバイスは素晴らしいものが多いのですが、お客様の課題やニーズに対して、最適に価値を提供する力が不足しているケースが少なくありません。そこで、我々が複数の企業と一体となって、最適に提供する体制を整え、技術提供や事業転換できるメカニズムを作れればと思います。1社だけでは難しいことも、2社がミックスすることで、案件デリバリーやサービス提供が可能になる。その選択肢を増やして、あらゆる顧客課題に対応できるようにしていく。これも社会実装を加速させる活動だと考えています。

3つ目は、Neuron AI Laboです。

これはNext AIを見据えた取り組みです。生成AIは多くの企業が取り組んでいますが、その先を見据え、「より人間に対する理解が深まること」に着目しています。人間の直感的な反応を観察し、ニューロマーケティングやニューロテックといった領域が入門分野になります。脳波計測や神経科学の応用分野で、直感的に人間がどこに着目し、どこに興味が引かれるかを分析の上、消費者の購買行動に繋げたり、広告コンテンツや商材配置等に活かせます。発展的な応用分野は多岐に渡りますが、AIとも組み合わせて、人間そのものの機能や創造性の拡張を追求し、研究開発にも取り組んでいきます。そういった活動を、Neuron AI Laboで展開していきます。

人間とAIが融合する最も面白い20年

―中長期的な将来を見据えると世界はどうなっていると考えていますか。

レイカーツワイルが捉えているシンギュラリティの2045年を基準とすると、これから始まる20年で、ホモサピエンスが登場してから20万年経ちますが、人類史上最も面白い20年になると確信しています。だからこそ、そこの最前線に立って貢献したいと考えます。

例えば、人間が何かを見たときにどう思うか。今、Metaがスマートグラスのデバイスを発表していますが、例えば、スマートグラスにはアイトラッキングの仕組みが備わっています。生きているだけで、その人が何を見ているかが全部わかってしまう。デバイスで脈拍計測や瞳孔の収縮を測れば、どの時に興奮しているか、興味を引いているか、集中しているかもわかる。それらの起点をインプットに、視覚的コンテンツで介入したり、その情報を受け取ったパーソナライズされた商材を提案すれば、より直感的に消費行動や人間の行動を促すタッチポイント形成ができ、それがあたりまえになる時代がすぐそこに迫っています。

もちろん、プライバシー問題やセキュリティ等、乗り越えるべきハードルは沢山ありますが、生成技術の日進月歩の発展等を背景にマーケティングや広告が最適化される世界は確実に来ます。基本スタンスとして、人間とAIや先進技術が融合して、新しい価値が示される未来を肯定しつつ、そのポテンシャルを最大化できる未来を作っていくことに貢献したいと考えています。

実践こそが価値。「やってみる」文化を体現する

―enableXを選ばれた背景と、どのような方と一緒に働きたいかを教えてください。

私がすごく重要視しているのは、「未知の知」に対して興奮するか、モチベーションを感じられるかという点です。

私自身、コンサル業界という、凝り固まった業界でキャリアをスタートし暫く、その環境に身を置きました。年次を経て、専門性が固まってきたのと並行し、相性の良い業界、課題、お客様の傾向も固まってきました。これはポジティブな面もありますが、自社とお客様、双方から求められる期待値も固定的になった結果、求められる仕事は自分の経験と知見を出すことが大半になる傾向がでてきました。これしきの環境起因で得られた経験を専門性と呼んでいいのか自問自答や、持て余し感や違和感をも抱いてきたこともあり、30歳以降になってもキャリアを転換してきた経緯があります。

だから、今いる若い人には30歳以降も成長を感じられる環境を選んでほしい。逆に、今の仕事に物足りなさを感じたときに、新しいことに挑戦する環境がenableXにはあると伝えたいです。固定環境では、その環境でしか価値提供できなくなってしまうリスクがあり、それは新しいことを始めたり、挑戦することへのハードルとなります。

新しい道を開拓したい、未踏の領域に突っ込んでいきたい、自分がやったことないことに興味がある。そういう方々と、一緒に仕事をしていきたいですね。

―最後に、メッセージがあればお願いします。

enableXの行動指針に「当事者であろう」というものがあります。私なりの解釈を加えると、「こういうのが作りたい」と言うだけじゃなくて、作ってみる。とりあえずダサいものでもいいから見せられる、そういう人がいいなと思っています。

それから、独自インプットを得ることも大切にしてほしい。AI時代だからこそ、周りと同じような大衆的な情報を得ることは意味が薄れてきます。自分の頭や思考を独自化するには、インプットを独自化する必要があります。新しい情報の組み合わせが創造価値を生みます。私は脳科学の本が出るたびに、脳に刷り込んでいますし、最近は『悪役の作り方』というような本も読んでいます(笑)。色んな発想や創造の材料を、アイデアに転換し、しゃべるだけでなく、実践的なアウトプットにしていく。独自のインプットで組み合わされたアウトプットは必然的に独自性が伴う。それを面白いと言ってくれる人や真剣に捉える人が、enableXには多いんじゃないかと思います。

もちろん、「型破りは、型ありき」ですから、基本は大切です。その上でAIのような推論ベースの技術は触ってどう動くかを見て、それを改善できるように試行錯誤して高められるような実践的な好奇心が重要です。

そのモードの人になれば、知識だけでは勝ることは不可能なので、AI界隈ではこの壁を破れる人、そのポテンシャルがある人に適正があると個人的には思います。悶々と考えこむことは程々に、手や足を止めずに「めげない」、「できるまでやめない」、「とりあえず作ってみる」というアプローチが取れる人ですね。自ら開拓する環境を自分から作ったり、逆に求めていきたい人が、enableXに向いていると思います。私も人間でですので、自他共に人間のポテンシャルをとことん追求し拡大させていければと考えます。